|

|

Pour en savoir davantage sur les itinéraires techniques sylvicoles de vos peuplements, vous pouvez consulter les onglets ci-dessous selon les essences concernées. |

Outil de diagnostic des parcelles feuillues

En Limousin, plus des deux tiers de la forêt est feuillue, avec comme essences prédominantes le chêne, puis le châtaignier et le hêtre. Cette forêt est le plus souvent issue d’accrus sur des terrains délaissés par l’agriculture depuis des décennies. Longtemps considérés comme inintéressants ou de mauvaise qualité, ces peuplements appelés à tort « taillis » ont été livrés à eux-mêmes et la seule « intervention sylvicole » réalisée était bien souvent la coupe rase sans se préoccuper d’une amélioration possible de ces parcelles. Tout au mieux, aucune intervention n’y a été réalisée, préservant le capital sur pied… Pourtant, il semble qu'une proportion importante de ces peuplements soient améliorables.

Face à ce constat, le CNPF NA et le CETEF ont travaillé pour proposer aux propriétaires forestiers un outil de diagnostic simple utilisable sur leurs parcelles feuillues. Une fois les relevés de terrain faits sur les parcelles, les résultats doivent être transmis au CNPF qui en fera l'analyse et un retour au propriétaire sur les potentialités du peuplement. Le conseil peut aussi déboucher sur une proposition de visite.

La sylviculture par essence

-

Découvrir

-

Découvrir

-

Découvrir

-

Découvrir

-

Découvrir

-

Découvrir

Fiches itinéraires techniques par essence

Des itinéraires adaptés à chaque essence ont été mis en place. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le lien ci-dessous.Les éléments clés de la gestion forestière

-

Un réseau de desserte forestière efficace est essentiel pour gérer et exploiter la forêt, faciliter l’accès aux parcelles, assurer la sécurité et optimiser le transport du bois. Il repose sur trois types d’infrastructures : les pistes de débardage, permettant aux engins d’abattage et de débardage d’atteindre rapidement les coupes ; les routes forestières, empierrées et dimensionnées pour supporter les camions grumiers ; et les places de dépôt, stratégiques pour le stockage et le chargement, idéalement à moins de 500 m des coupes.

Le transport de bois ronds est réglementé, avec des itinéraires et poids autorisés définis par arrêté préfectoral et nécessitant une permission de voirie. Dans certaines régions, comme le massif des Landes de Gascogne, la desserte doit être conçue conjointement avec l’assainissement pour garantir la portance des sols, la stabilité des arbres et la rapidité d’intervention en cas d’incendie.

Avant tout projet, il est indispensable de réaliser un état des lieux précis, de coordonner les actions avec les autorités locales et de préserver les réseaux existants pour assurer la sécurité et la pérennité des infrastructures forestières.

Fiche Assainissement et équipement Massif des Landes de Gascogne

Les éléments clés de la gestion forestière

-

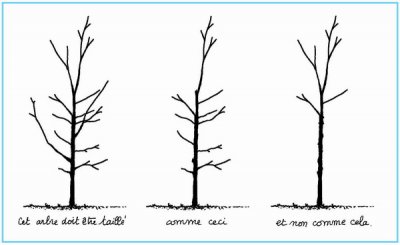

Les tailles de formation permettent d’obtenir une tige principale rectiligne et sans défaut.

Avec une bonne rectitude et une faible décroissance de la bille de pied, le rendement matière à l’usinage est amélioré. La longueur utilisable du fût est augmentée. La hauteur commercialisable sans déformation ou sans défaut doit atteindre 8 mètres minimum. La résistance des arbres au vent est renforcée par la suppression de fourches qui peuvent rompre facilement.

Modalités

Les tailles de formation doivent débuter le plus tôt possible. Une branche d’un faible diamètre exigera peu d’effort pour être supprimée.

Une taille trop tardive entraîne un risque de déformation des arbres.

La taille sera d’autant plus précoce que les plants seront vigoureux.

En règle générale, on intervient à partir de la deuxième ou troisième année. Avec un cultivar sensible (‘Alcinde’, ...) il sera nécessaire de commencer dès la première année.

Un minimum de deux à trois passages en taille est à respecter. Ce nombre sera supérieur pour des arbres très vigoureux ou des cultivars à forte branchaison.

Règles d’exécution

Les tailles de formation devront supprimer :

- les fourches ou têtes multiples. Il ne faut conserver qu’un seul axe. On choisira la branche qui prolonge le mieux la tige principale à condition qu’elle soit saine. S’il n’existe pas de tige suffisamment droite, on retiendra celle qui est située du côté des vents dominants ou du nord.

- les branches prenant un développement trop important par rapport au tronc (branches dites « charpentières »)

- les branches susceptibles de devenir dangereuses : celles qui se redressent et forment un angle assez fermé avec le tronc ont tendance à grossir plus vite que les autres.

On ne devra pas enlever plus de la moitié du volume foliaire de l’arbre.

La coupe des branches se fera au ras du bourrelet cicatriciel, sans endommager celui-ci.

Le raccourcissement des branches (coupe à mi-longueur) effectué dans le but de freiner leur développement est peu conseillé. Il faut bien souvent repasser une deuxième fois pour les couper entièrement.

Époque d’intervention

La taille de formation a lieu de préférence fin hiver - début printemps, en l’absence de feuilles.

L’opérateur possède, dans ce cas, une meilleure vision du houppier des arbres et repère mieux les branches à supprimer.

-

L’élagage consiste à supprimer systématiquement et sur une hauteur définie, les branches situées le long du tronc.

L’élagage, comme la taille de formation, a pour objectif de produire du bois de qualité déroulage (bois sans nœud, sans défaut et homogène ; bille de pied bien cylindrique et à faible décroissance).L’élagage peut occasionner une plus value de 25 à 30% sur le prix des bois.

Modalités

- L’élagage doit être précoce :

- il est plus facile et moins coûteux car les branches sont de faible grosseur. Elles ne devraient pas avoir un diamètre supérieur à 3 - 4 cm ;

- il est efficace car le pourcentage de bois sans nœuds est plus élevé ;

- en pratique, l’élagage peut commencer lorsque l’arbre atteint environ 30 cm de circonférence.

- L’élagage doit être progressif :

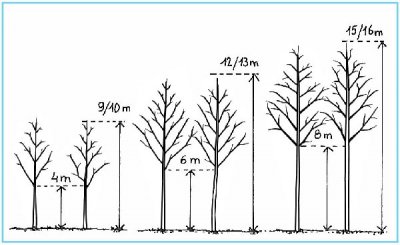

- au premier passage, la hauteur élaguée correspondra environ au 1/3 de la hauteur totale de l’arbre. Les charpentières situées au-dessus de ce niveau devront être supprimées ;

- pour les élagages suivants, la hauteur élaguée sera équivalente au maximum à la moitié de la hauteur totale ;

- la rotation entre chaque passage sera de 2 à 3 ans pour supprimer les branches sur 2 à 3 mètres de plus à chaque opération (variable suivant la vigueur du cultivar).

- Hauteur totale d’élagage :

- 6 mètres minimum ;

- 8 mètres maximum. Au-delà de 8 mètres, l’élagage n’est plus justifié économiquement et techniquement : rentabilité moindre, plus faible proportion de bois sans nœuds.

- Nombre de passages : 2 à 3.

Règles d’exécution

La coupe correcte d’une branche se caractérise par une cicatrisation rapide de la plaie d’élagage :

- la coupe doit être faite au ras du bourrelet cicatriciel sans entamer celui-ci, sans arrachement ni écrasement.

- aucun chicot ne doit subsister (formation de nœud bouchon, risque de pourriture, cicatrisation retardée).

Époque d’intervention

On doit éviter d’élaguer en période de sève abondante (montante ou descendante) et en période de fort gel.

La meilleure période reste fin juillet - mi-septembre : la repousse de gourmands est faible ou nulle ; la cicatrisation débute aussitôt.

L’émondage

L’émondage consiste à supprimer les petits rameaux appelés gourmands, prenant naissance le long du tronc.

Ils apparaissent souvent sur les plaies d’élagage lorsque celui-ci e été trop brutal ou réalisé sur de trop jeunes arbres.

Certains cultivars comme le ’I.45-51’ et les interaméricains sont plus sensibles que d’autres à la formation de gourmands. Ils sont à éliminer dès leur apparition afin de ne pas perdre tout le bénéfice de l’élagage.

Les matériels de taille et d’élagage

- Matériels utilisés du sol jusqu’à 2 mètres/2,50 mètres:

- petits sécateurs : pour couper les gourmands et les branches basses de faible diamètre;

- sécateurs à longs manches : ils permettent de couper des branches d’un diamètre de 3 à 3,5 cm;

- petites scies.

- Matériels utilisés du sol de 2,50 mètres à 6 mètres:

- échenilloirs : ce sont des sécateurs montés sur perche. La lame est actionnée à partir du sol par une corde agissant sur un système de démultiplication. Le diamètre des branches coupées est limité à 3 ou 4 cm;

- scies emmanchées : employées lorsque le diamètre des branches à couper devient trop important.

- Élagage ou taille à plus de 6 mètres:

- mêmes matériels utilisés à partir d’une nacelle ou d’un quelconque matériel d’élévation Un entrepreneur pourra utiliser du matériel de coupe pneumatique ou hydraulique;

- pour tous travaux à plus de 6 mètres, on limitera au maximum le nombre d’interventions. Pour l’élagage, le passage de 6 à 8 mètres se réalisera en une seule fois.

-

Boiser, c’est créer une forêt, par semis ou plantation, sur un terrain nu ou faiblement boisé.

Reboiser c’est renouveler une forêt dont les peuplements ont été exploités parce qu’ils étaient mûrs ou de qualité médiocre.

L’objectif principal est de produire à terme du bois d’œuvre feuillu ou résineux de qualité.

-

Boisement, reboisement par semis ou plantation

Cette technique, la plus couramment utilisée, concerne des terrains nus ou faiblement boisés, des taillis ou des accrus non améliorables, des terrains ensouchés après exploitation d’un peuplement.

Pour réussir cette intervention il est nécessaire de suivre, en fonction de la nature du terrain, les différentes étapes décrites ci-dessous :

- aménager et entretenir une desserte (pistes en terrain naturel),

- nettoyer au préalable la parcelle en respectant le sol (tassement, …) et l’environnement ; plusieurs techniques sont alors envisageables : simple dégagement manuel, andainage des rémanents d’exploitation, dessouchage avec andainage, broyage, arasement des souches …)

- éventuellement ameublir le terrain pour faciliter l’installation des plants ou des semis (labour, sous-solage, potets travaillés …),

- apporter des amendements et des engrais si cela s’avère nécessaire,

- utiliser des plants (ou des graines) conformes à la réglementation et adaptés aux conditions écologiques locales,

- mettre en place les plants (ou semer les graines),

- protéger contre le gibier (essentiellement pour les feuillus),

- lutter contre les agents pathogènes de manière préventive et si besoin curative (hylobe principalement dans le cas du douglas),

- contrôler judicieusement la végétation concurrente après la plantation, notamment si la pression du gibier est importante. Cela est indispensable au cours des 3 à 5 années suivant la plantation ou le semis,

- procéder régulièrement, si nécessaire, aux regarnis, tout au long des 3 à 5 années suivant la plantation ou le semis,

- pour les feuillus : il est conseillé de pratiquer dans les 4 premières années une taille de formation sur au moins 400 tiges/ha, si la densité d’arbres bien conformés n’est pas suffisante.

Remarque : Certaines techniques, telles que "l’enrichissement" permettent de conserver la végétation naturelle existante (rejets, semis). Si ce gainage est bien maîtrisé, on peut envisager un accompagnement des plants introduits.

-

Le reboisement par régénération naturelle

Cette technique s’adresse à des peuplements mûrs, de belle qualité, et présentant une bonne fructification.

Elle est envisageable pour les essences suivantes : Douglas, Sapin pectiné, Pin sylvestre, Epicéas, Sapin de Vancouver …

On distingue deux phases dans sa réalisation :

Phase n° 1 : installation de la régénération

- première coupe d’ensemencement (profiter d’une fructification abondante) qui consiste à ouvrir le peuplement et conserver les beaux et gros arbres susceptibles de fructifier, bien répartis,

- travail superficiel du sol,

- fertilisation ou amendement (si nécessaire),

- récolte des semenciers puis coupe définitive une fois la régénération acquise,

- création et entretiens des cloisonnements culturaux,

- complément de régénération par plantation dans les zones où cela s’avère nécessaire,

- contrôles de la végétation concurrente (2 interventions en moyenne).

Phase n° 2 : conduite de la régénération installée

- contrôles de la végétation concurrente (2 à 3 interventions),

- dépressages,

- défourchages et tailles de formation (si besoin).

- Recommandations spécifiques

Certains projets de boisement peuvent être soumis à une autorisation préalable (à vérifier auprès de la mairie concernée).

- En plantation ou semis, utiliser des plants ou des graines issus d’une région de provenance conseillée.

- Lutter contre la végétation concurrente mais conserver si possible une végétation d’accompagnement qui permettra une meilleure éducation des jeunes plants.

- Si la présence de cervidés (cerfs, chevreuils …) peut altérer la viabilité de votre plantation ou de votre régénération, il est important :

- de demander aux responsables de la réalisation du plan de chasse d’augmenter les prélèvements pour obtenir un équilibre sylvo-cynégétique,

- de choisir, ou de favoriser des essences réputées moins attirantes pour ces animaux,

- d’utiliser, pour la préservation des plants et des semis, des techniques de sylviculture adaptées assurant une protection naturelle ou, le cas échéant, des protections artificielles.

- Prendre en compte les milieux particuliers : zones humides, tourbières, ripisylves, zones rocheuses, pentes fortes (supérieures à 30 %).

- Réfléchir à l’impact paysager de votre projet (conservation d’une lisière, disposition des andains, proximité d’un site sensible, etc…).

-